大切な家族の健康、できるだけ長く守ってあげたいですよね。ついおやつをあげ過ぎてしまったり、 忙しくて運動が足りなくなったり…そんな「あるある」を責める必要はありません。 このガイドでは、ペットの適正体重をやさしくキープするための食事と習慣づくりを、 家族みんなで実践できる形にまとめました。読んだその日から、安心してスタートできます。

1. みんなが抱える「体重」の悩み、実は同じ

- おやつをねだる目に負けてしまう

- 家族それぞれが少しずつ与えて、気づけばカロリーオーバー

- 雨や猛暑で散歩が減り、体重がじわっと増える

どれもよくあること。悩むのは、それだけ愛情がある証拠です。 大事なのは「仕組み」でカバーすること。だからこそ、ペット 適正 体重 維持 食事の基本を 家族で共有していきましょう。

2. 専門的なアドバイス:まずはBCSと食事の見直し

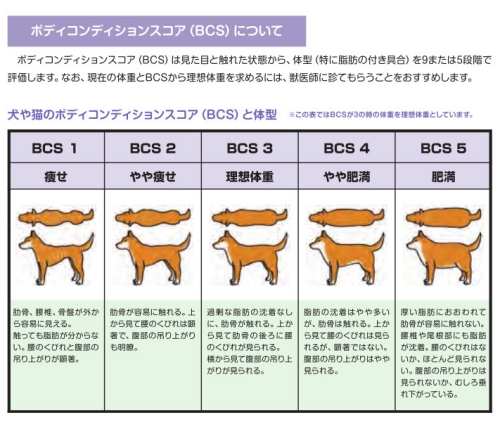

BCS(ボディコンディションスコア)で今を知る

BCSは体型を5段階で評価する指標。理想は「3」。 肋骨が軽く触れて、上から見て腰にくびれ、横からお腹がやや引き上がって見えればOK。 長毛や体型の特徴で判断しにくい場合は、動物病院でチェックしてもらいましょう。

環境省 飼い主のためのペットフード・ガイドライン より

食事量とおやつの黄金ルール

- フード量はパッケージの目安から開始し、2〜4週間ごとの体重・BCSで微調整

- 減量が必要なら、まずは総カロリーを10〜20%減らす方向で獣医師に相談

- おやつは1日の総カロリーの10%以内。フードを取り分けて「おやつ化」するのも◎

- 水分はしっかり。ドライ中心ならウェット併用やぬるま湯トッピングで飲水量UP

発達段階・ライフステージに合わせる

- 子犬・子猫:成長期は高栄養・小分け給餌。無理な減量はNG

- 成犬・成猫:定時・定量を徹底し、体重とBCSを月1チェック

- シニア:筋肉維持に配慮したたんぱく質、消化しやすい配合へ見直し

- 避妊・去勢後:基礎代謝が下がるため、給与量を5〜15%見直すのが目安

注意すべきサイン

急な体重変化、息切れ・いびきの悪化、関節のこわばり、毛づや低下、 多飲多尿や食欲の極端な増減があれば、早めに受診を。

親御さんへ:子どもと一緒に「健康ごほうび」を

- 幼児:フードをカップに移す「ごはん係」で満足感UP

- 小学生:キッチンスケールでグラム計量に挑戦

- 中高生:散歩や遊びの「運動係」。におい嗅ぎ散歩や知育遊びを企画

ごほうびは「言葉・なでる・一緒に遊ぶ」でも十分。食べ物だけに頼らない関わり方が、 ペットの適正体重の維持につながります。

3. 今日からできる、無理なく続く実践コツ

- 計量の徹底:軽量カップは誤差が出やすいので、キッチンスケールでグラム管理

- 給餌スケジュール:1日2〜3回の定時給餌。早食いにはスローボウルやパズルフィーダー

- おやつルールを見える化:家族共有の「おやつスタンプ表」であげ過ぎ防止

- 運動はメリハリ:におい嗅ぎ時間+軽いインターバル歩行で消費アップ

- 低コストの工夫:犬は茹でた野菜を少量トッピング可(味付け不要)。猫は総合栄養食中心でバランス重視

- 忙しい日は:フードの小分け作り置き、給餌タイマー、水入れは2カ所設置

4. 安全・コスパ重視のおすすめアイテム&サービス

- キッチンスケール&計量スプーン:毎日の誤差をゼロに

- 体重管理向けの総合栄養食:低脂肪・適正たんぱく・食物繊維配合のものを選ぶ

- スローボウル/パズルフィーダー/ノーズワークマット:満腹感と脳の刺激に

- 活動量モニター:運動の見える化で家族のモチベUP

- 動物病院の定期チェック:体重・BCS評価、フード相談、必要に応じて検査も

まとめ:小さな一歩を、家族みんなで

ペットの適正体重は「一度整えて終わり」ではなく、暮らしに寄り添う習慣づくりがカギ。 週1回の体重測定、月1回のBCSチェック、家族で同じルール。 この3つだけでも、適正体重の維持と食事管理はぐっとラクになります。 迷ったら、どうかひとりで抱え込まず獣医師に相談を。今日の小さな一歩が、明日の元気につながります。